[ Flash ] L'intermodalité laissée à quai

A son tour, la Cour des comptes européenne douche les annonces et promesses en matière de fret ferroviaire et notamment d'intermodalité. "Irréalistes", sermonne un rapport.

Le fret ferroviaire est-il dans une voie de garage ? Un rapport de la Cour des comptes européenne publié le 27 mars, douche en tout cas sérieusement les espoirs, les grandes envolées et annonces gouvernementales françaises. En 2022, le ministre alors en charge des transports Jean-Baptiste Djebarri avait annoncé la promesse d’injecter un milliard d’euros et de pérenniser 170 millions d’euros par an jusqu’en 2024 pour doubler la part du fret.

Rebelote il y a un mois quand la première ministre Elisabeth Borne s’est targuée de lancer un plan d’investissement de 100 milliards d’euros d’ici à 2040. Sans plus de détails quant au calendrier pas plus qu’aux destinataires, le fret étant noyé dans la masse. Sans plus de détails non plus quant à qui financera quoi.

Car les 100 milliards ne seront pas intégralement apportés par l’État, mais devront être partagés par toutes les parties prenantes, collectivités, opérateurs et investisseurs. Bref, le bout du tunnel, on ne le voit pas encore. Surtout quand la première concrétisation annoncée de ce vaste plan d’investissement est celle de RER métropolitains dont l’horizon est pour l’instant au regard des engagements concrets, très hypothétique.

“Voilà des années qu’Etat et collectivités, tout en tentant de poser quelques jalons – une voie supplémentaire en gare de Lyon, une halte ferroviaire au sud de Grenoble – se renvoient la balle du financement, exorbitant, de telles infrastructures. Pour résumer, chacun attend de l’autre qu’il signe le chèque en premier. On en était là il y a cinq ans, et on en est toujours là”, écrivait-on en décembre dernier.

C’est peu dire que dans l’Hexagone le ferroviaire patine. Que le fret ferroviaire, 5e roue de la motrice, se traine malgré une légère remontée, ou plutôt une pause dans la dégringolade, en 2021 (merci à la crise covid). Et que le transport inter-modal de marchandises – qui consiste à transporter des marchandises dans une seule unité de chargement en combinant plusieurs modes de transport – est à une arlésienne, les instrument mis en place le booster étant une vaste plaisanterie.

“Pour favoriser le fret ferroviaire dans les Alpes, la France a créé un fonds. Qui ne sert pour l'heure qu'à renflouer la route. Dans une grande discrétion et une certaine opacité”, écrivait-on en décembre 2021.

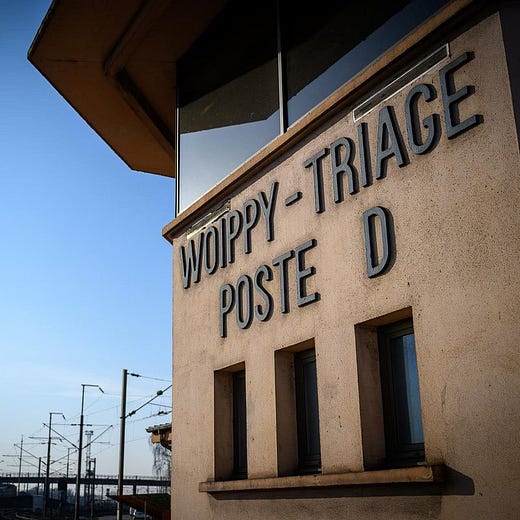

Alors, oui, il y a bien quelques réussites, ou plutôt des missions de sauvetage, très localisées et ponctuelles et qui n’augurent en rien de la suite. A Woippy en Lorraine, la gare de triage va être modernisée. A Orléans, un terminal de marchandises ambitionne de relancer la machine.

Mais côté intermodalité, ce sur quoi s’est penchée la Cour des comptes européennes, c’est morne plaine.

“Les auditeurs ont constaté qu’il n’existait pas de stratégie de l’UE consacrée au seul transport intermodal de marchandises. L’intermodalité relève plutôt de stratégies plus larges d’écologisation du fret, qui définissent des valeurs cibles quantitatives spécifiques en ce qui concerne le recours accru au rail et à la navigation intérieure. Toutefois, celles-ci n’étant pas contraignantes, les États membres ont fixé leurs propres valeurs cibles, qui ne sont pas toujours comparables avec les objectifs européens ou alignées sur ces derniers”.

A l’échelle de l’Union européenne, l’inter-modalité c’est des broutilles. Sur la période 2014-2020, apprend-on à la lecture du rapport, l’ensemble des financements en faveur de projets visant à soutenir l’intermodalité s’est élevé à 1,1 milliard d’euros.

Le reste relève de l’utopie. Et ce n’est pas nous qui le disons. “Les valeurs établies au niveau de l’UE pour 2030 et 2050 (à savoir, à terme, le doublement du trafic ferroviaire et l’augmentation du recours à la navigation intérieure de 50 %) sont tout simplement irréalistes”, pointent les auditeurs. Nonobstant le fait que les Etats membres s’en fichent royalement. Ils “n’en ont pas tenu compte pour fixer les leurs”, souligne le rapport.

L’un (les obstacles réglementaires) dans l’autre (l'état décrépi du réseau et le sous-investissement chronique), le transport inter-modal de marchandises ne prend pas. Dire qu’il n’est pas en moyen de concurrencer le transport routier est un doux euphémisme : le fret routier représente 77 % du transport de marchandises en Europe. Et il continue d’augmenter quand le fer plafonne depuis des années à 10 %.

Mais qu’importe. En France, l’objectif de doubler la part du fret ferroviaire a été inscrit dans la loi, en août 2021. Et tant pis si tout le monde s’accorde à dire que l’objectif est aussi irréaliste qu’impossible à atteindrevu de l’état du réseau. La moyenne d’âge des rails tourne autour de 28 ans (contre 17 ans pour les autres pays européens).

En 2022, le ministre avait promis un milliard d’euros pour rénover le réseau. Pour Bernard Tournier, le secrétaire de la CGT Cheminots Alpes, il en faudrait deux de plus. En attendant, faute de réseau à la hauteur, les trains de marchandises se traînent, les retards s’accumulent. Quand ils ne s’arrêtent tout simplement pas de rouler.

Fin 2022, dans le département du Puy-de-Dôme, Combrail, un des rares opérateurs ferroviaires de proximité (OFP) a cessé son exploitation pour cause de mauvais état des voies sur lesquelles il circulait. Onze kilomètres de ligne n’avaient pu (?) être remis en état. Les 28.000 tonnes annuelles de bobines de papier et de chutes de carton qu’il transportait sont donc reparties par la route.