[ La machine de propagande de l'UE ] Le budget, outil de l'impérialisme culturel

Jamais l’Union européenne n’a consacré autant d’argent à la promotion de ses propres “valeurs”. Au nom de la protection des individus ou de l'imposition de normes culturelles ?

Jamais l’Union européenne n’a consacré autant d’argent à la promotion de ses propres “valeurs”. C’est le programme CERV (Citoyens, Egalités, Droits/Rights et Valeurs) lancé en 2021 : plus de 1,5 milliard d’euros sur la période 2021-2027 sont alloués à des projets visant à protéger les individus contre les violences, la haine, les discriminations. Mais aussi de manière insidieuse, à imposer un discours et une vision unique, des normes “progressistes” que ne partagent pas tous les Etats membres et les peuples encore moins. Troisième volet du rapport rédigé par le journaliste Thomas Fazi.

Premier volet : [ Intro ] La machine de propagande de l’UE

Deuxième volet : Les sables mouvants du pouvoir budgétaire

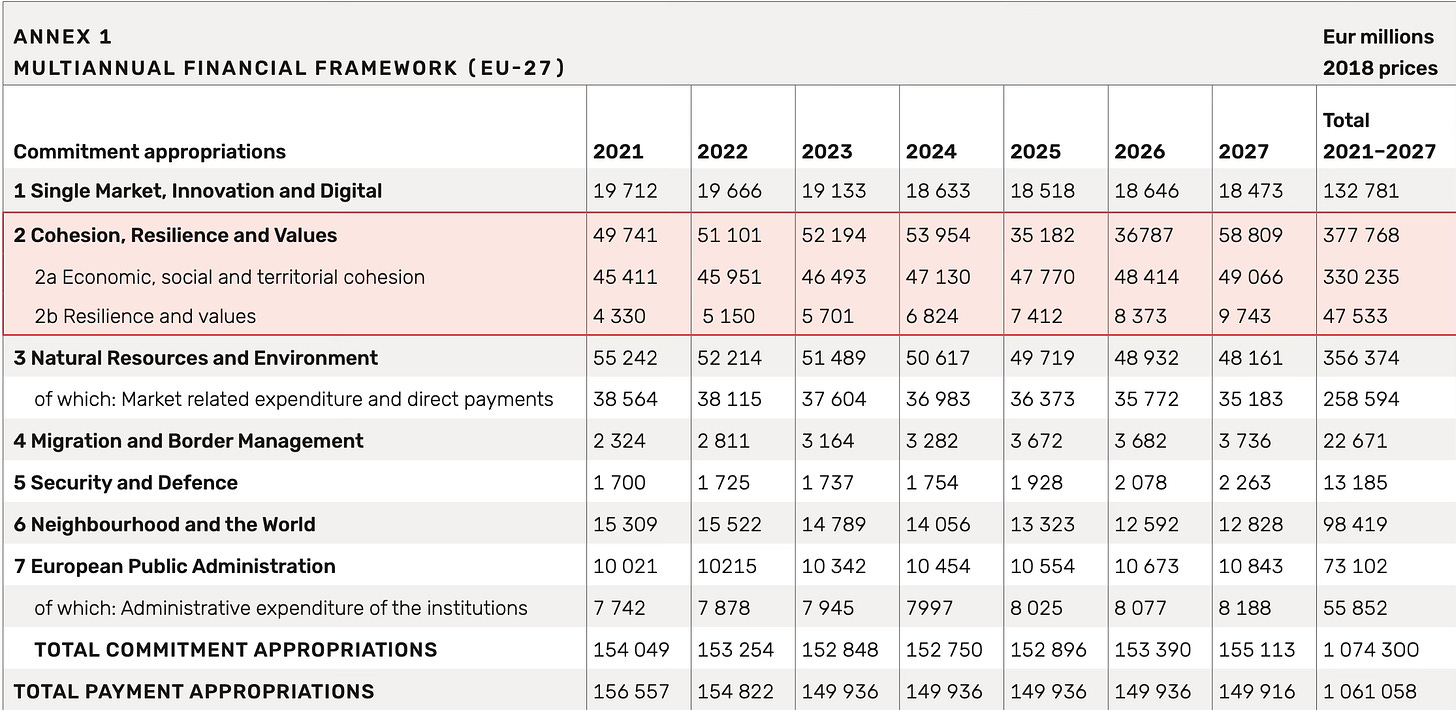

Le budget pluriannuel 2021-2027 de l’Union européenne représente un changement significatif dans la manière dont l’UE utilise son budget pour promouvoir ses “valeurs”, avec plus de 45 milliards d’euros alloués à la Résilience et aux valeurs, soit environ 5 % du budget total de l’UE, qui s’élève à plus de 1 000 milliards d’euros.

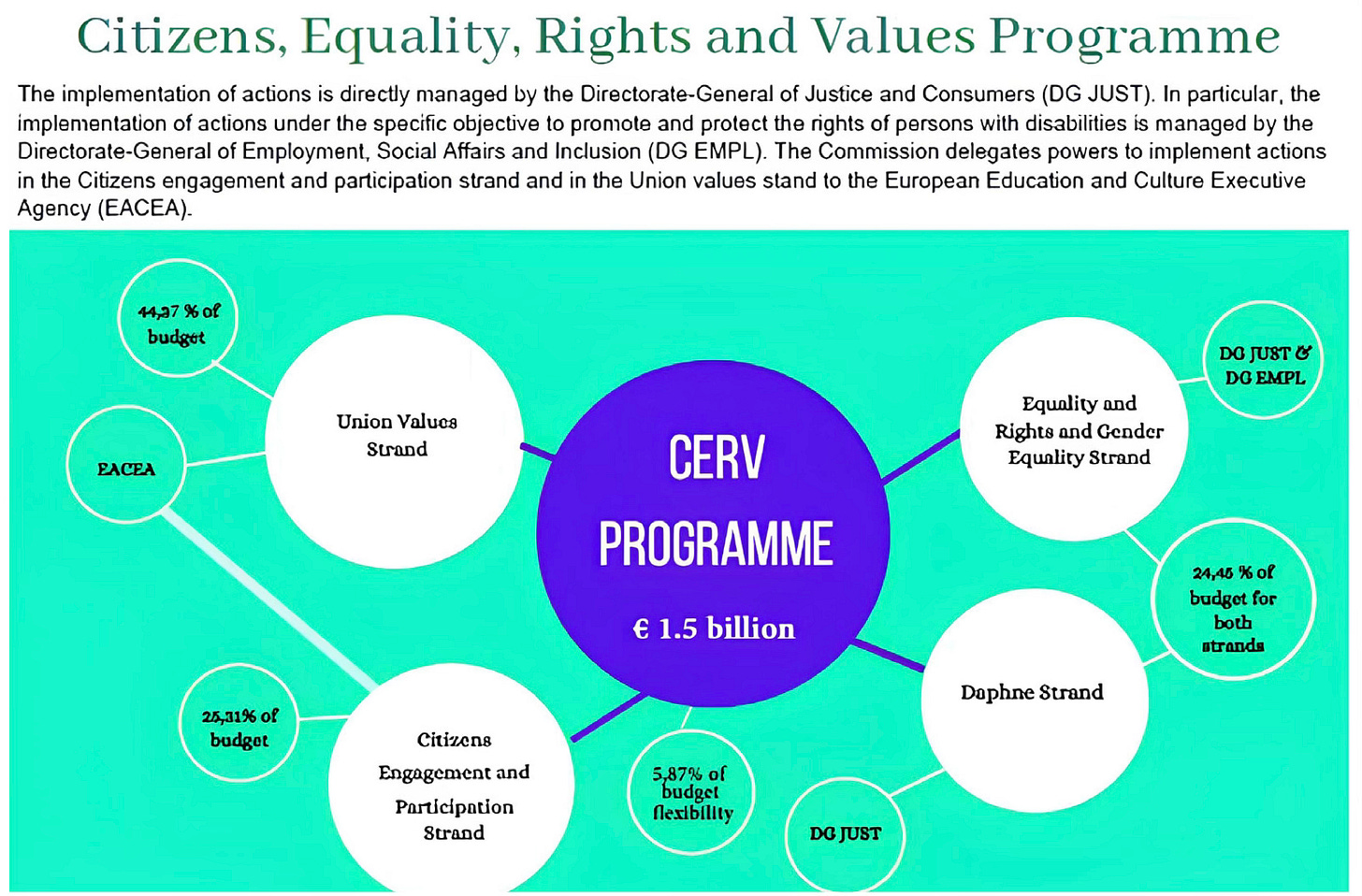

La majeure partie de ces fonds est destinée au soutien financier des programmes de relance et de stabilité économique (Résilience). Cependant, 1,8 milliard d'euros sont spécifiquement alloués à la promotion des droits et des valeurs, notamment par le biais du Fonds pour la justice, les droits et les valeurs (FJRV), qui comprend le programme Justice (essentiellement axé sur le soutien à la coopération et à la formation judiciaires) et le nouveau programme CERV (Citoyens, Egalités, Droits et Valeurs), lancé en 2021 et spécifiquement dédié à la promotion des valeurs de l'UE. La part du lion du FJRV, soit 1,5 milliard d'euros, est allouée à ce dernier 1. Il s'agit du montant le plus important jamais consacré à la promotion des “valeurs” par l'UE, avec 236 millions d'euros alloués au seul programme CERV pour 2025 2.

Le programme CERV est un parfait exemple de la stratégie budgétaire de l'UE. Son objectif déclaré est de “soutenir et développer des sociétés ouvertes, démocratiques, égalitaires et inclusives, fondées sur les droits, et fondées sur l'état de droit”3.

Le programme est divisé en quatre volets :

Égalité, droits et égalité des genres : promouvoir les droits, la non-discrimination, l'égalité (y compris l'égalité des genres) et l'intégration des questions de genre et de non-discrimination.

Engagement et participation des citoyens : promouvoir l'engagement et la participation des citoyens à la vie démocratique de l'Union, les échanges entre citoyens des différents États membres et la sensibilisation à l'histoire européenne commune.

Lutte contre la violence, notamment la violence sexiste et la violence envers les enfants (Daphné).

Valeurs de l'UE – protéger et promouvoir les “valeurs” de l'UE conformément à l'article 2 du traité sur l'Union européenne : “respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité, de l'état de droit et des droits de l'Homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités”.

Ce qui nous intéresse ici, c'est le volet “Valeurs de l'UE” du programme, qui représente près de 50 % du budget. Il est mis en œuvre en apportant un soutien financier aux ONG, aux groupes de réflexion et à d'autres organisations actives aux niveaux local, régional et transnational pour des initiatives et des projets visant à promouvoir les “valeurs” de l'UE.

Le programme CERV est principalement mis en œuvre, et c’est crucial, sous la gestion directe de la Commission européenne, ce qui signifie que les fonds sont directement acheminés vers les organisations de la société civile et les ONG sans l'intervention des autorités gouvernementales nationales. Cette approche a été justifiée par le fait qu'elle peut “contribuer à façonner un rôle plus proactif pour les institutions de l'UE, en particulier pour la Commission, en renforçant la société civile et en permettant aux contre-pouvoirs domestiques d'agir comme un rempart contre le déclin démocratique” 4 – en d'autres termes, contre les gouvernements qui s'écartent de l'agenda de l'UE.

Selon la Commission européenne, depuis 2021, plus de 3 000 organisations de la société civile ont bénéficié du soutien du programme CERV 5 pour mener à bien plus de 1 000 projets répartis sur les quatre volets 6.

Parmi les dix principales ONG bénéficiaires figurent la Communauté lesbienne d'Asie centrale et d'Europe (6 millions d'euros), le Réseau européen contre le racisme (4,9 millions d'euros), le Lobby européen des femmes (4,8 millions d'euros), le Forum européen des personnes handicapées (4,5 millions d'euros), l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (ILGA-Europe, 4 millions d'euros) et Oxfam (3,4 millions d'euros)7.

Dans son programme de travail pour 2025 8 la Commission décrit les types de projets qu'elle entend financer au cours de la nouvelle année par le biais du CERV. Parmi ceux-ci, on trouve :

• identifier les moyens de renforcer davantage la dimension européenne, notamment en “sensibilisant les citoyens européens à leur histoire, leur culture, leur patrimoine culturel et leurs valeurs communs, améliorant ainsi leur compréhension de l'Union, de ses origines, de sa finalité, de sa diversité et de ses réalisations” ;

• renforcer la confiance du public dans l'UE ;

• protéger les “valeurs” et les droits de l'UE en luttant contre les crimes et les discours de haine ;

• promouvoir l'égalité et prévenir et combattre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

• Combattre le racisme, la xénophobie, l'antitsiganisme, la phobie LGBTIQ, l'antisémitisme, le racisme antimusulman, anti-noir et anti-asiatique, et toutes les formes de discrimination et d’intolérance, y compris la discrimination intersectionnelle ;

• Améliorer la compréhension du racisme et de ses différentes formes, y compris le racisme structurel, ainsi que les connaissances sur les politiques et la législation de l'UE ;

• Améliorer les connaissances sur l'histoire et l'héritage du colonialisme, de l'esclavage et de la traite négrière, ainsi que sur les racines historiques du racisme ;

• Promouvoir une meilleure prise de conscience de la contribution des migrations, des migrants et de leurs descendants à la richesse culturelle, à la diversité et à l'histoire commune de l'Europe ;

• Promouvoir la gestion de la diversité et l'inclusion sur le lieu de travail, tant dans le secteur public que privé ;

• et lutter contre la désinformation, la manipulation de l’information et l’ingérence dans le débat démocratique.

La plupart de ces objectifs peuvent paraître relativement anodins. Promouvoir l'égalité, lutter contre le racisme et la violence et la discrimination sont des objectifs louables, partagés par la plupart.

Le problème est que ces politiques tendent à brouiller la frontière entre la protection des individus contre les préjudices et la promotion, voire l'application, de croyances et de normes culturelles qui remettent souvent en cause ou contredisent les valeurs sociétales dominantes. Par exemple, promouvoir le respect des personnes, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur orientation sexuelle, etc., est une chose ; promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion par l'imposition d'un langage spécifique, de quotas de diversité ou de formations obligatoires en est une autre.

Le débat sur les droits des personnes transgenres en est un bon exemple. C'est une chose d'affirmer que les individus ont le droit de s'identifier au genre de leur choix ; c'en est une autre d'imposer à la société – écoles, institutions, entreprises – l'adoption d'un langage, de politiques et de comportements qui impliquent une refonte radicale de concepts tels que le sexe biologique, les pronoms ou les rôles de genre, par exemple en autorisant les hommes biologiques à accéder à des espaces réservés aux femmes.

Il en va de même pour la question raciale : lutter contre la discrimination raciale au niveau individuel est une chose ; promouvoir l'idée que le racisme est ancré dans la société à tous les niveaux, comme une force systémique et omniprésente, et que certains groupes raciaux ou ethniques portent des responsabilités historiques qu'ils doivent racheter, en est une autre.

Pire encore, la volonté agressive d'imposer certaines visions du monde se prolonge souvent par l'humiliation publique, la culture de l'annulation, voire la censure – aujourd'hui repensée sous le terme de “lutte contre la désinformation”.

De plus, des concepts sur lesquels la plupart des gens s'accordent – par exemple, l'interdiction de discrimination fondée sur la couleur de peau – ont souvent tendance à être instrumentalisés afin de promouvoir des approches unilatérales sur des sujets très polarisants, tels que l'immigration et le multiculturalisme. Il va sans dire que l'on peut être favorable à des restrictions (plus importantes) à l'immigration pour des raisons qui ne sont pas fondées sur la race ou le racisme, mais qui sont liées, par exemple, à des préoccupations concernant les capacités économiques, la sécurité publique, la sécurité nationale ou la cohésion sociale. Pourtant, ces positions nuancées sont souvent occultées dans les débats publics qui tendent à présenter les choses en termes moraux trop simplistes – souvent en faisant appel à des discours progressistes d'apparence bénigne, comme ceux évoqués ci-dessus.

En bref, le débat autour des “valeurs” est bien plus nuancé et complexe qu'il n'y paraît de prime abord, même lorsque les “valeurs” en question sont celles que la plupart des gens soutiennent instinctivement, telles que le “respect de la dignité humaine et des droits de l'Homme”, l'“égalité” et l'“état de droit”.

Même si l'UE se limitait à une interprétation minimaliste et strictement légaliste de ces principes, elle serait inévitablement confrontée à des désaccords politiques sur leur application. Exemple : comment concilier les droits de certains groupes avec ceux d'autres – comme les droits des personnes transgenres par rapport à ceux des femmes, ou les droits des demandeurs d'asile par rapport à ceux des citoyens ordinaires ?

De plus, même des concepts tels que l'état de droit dépendent des contextes historiques et sociétaux qui façonnent les systèmes juridiques des différentes nations. Dans le cas de l'UE, le problème est encore compliqué par le fait que la Commission, l'organe supranational de l'Union, a tendance à exploiter ces valeurs pour défendre des politiques et promouvoir des points de vue et des normes culturelles qui divergent souvent du consensus dominant et ne tiennent pas compte de la diversité des contextes culturels, religieux et historiques entre et au sein des États membres. Cela peut être perçu comme une forme d'impérialisme culturel, où certaines normes libéralo-progressistes sont privilégiées au détriment d'autres façons de concevoir les droits de l'Homme et l'organisation sociale.

L'interprétation maximaliste des droits LGBTQ+ par l'UE, par exemple, est en contradiction avec les valeurs des États membres plus conservateurs, notamment en Europe centrale et orientale, où les initiatives soutenues par l'UE en faveur de l'égalité des sexes et de l'inclusion LGBTQ+ ont suscité des résistances. Les “zones sans LGBT” en Pologne (sous le précédent gouvernement conservateur) et les restrictions imposées par la Hongrie sur les contenus LGBTQ+ dans les écoles, par exemple, étaient des réponses à ce que ces gouvernements considéraient comme une ingérence excessive des institutions européennes qui, comme mentionné précédemment, ont riposté en retenant des milliards de dollars de fonds européens alloués à ces pays.

L'objectif de cet article n'est pas d'examiner ces différentes positions culturelles et les conflits politiques qui en découlent à travers un cadre moral – les opinions personnelles de l'auteur sur les politiques en question étant sans importance – mais plutôt de les analyser sous l'angle de la légitimité politique.

Sur quelle base l'UE est-elle légitimée à promouvoir des points de vue et des normes qui ne sont pas conformes aux sensibilités culturelles de certains pays ou, pire encore, de (tenter de) renverser des politiques gouvernementales issues d’élections qui reflètent ces sensibilités ? On dit souvent qu'en adhérant à l'UE, ces pays se sont également engagés à défendre les “valeurs” du bloc. Pourtant, comme indiqué précédemment, ces “valeurs” sont sujettes à interprétation. L'insistance de l'UE sur une interprétation unique de ses prétendues “valeurs” porte atteinte au pluralisme culturel, censé être la pierre angulaire de l'intégration européenne.

Il s'agit également d'une question de démocratie, l'une des “valeurs” officiellement proclamées de l'UE. Les tentatives de bureaucrates non élus à Bruxelles de passer outre les politiques de gouvernements élus sur des programmes reflétant les valeurs culturelles et religieuses de leurs électeurs constituent un défi évident à la démocratie et reflètent la tendance antidémocratique et élitiste qui sous-tend l'ensemble du projet européen. Autrement dit, l'UE a tendance à appliquer ses valeurs de manière sélective, sacrifiant allègrement certaines, comme la démocratie, au profit d'autres.

A suivre : Entre promotion des valeurs et propagande pro-UE

PubAffairs Bruxelles, “EU budget 2021–2027: Record €1.8 billion funding for projects promoting rights and values in the EU”, 28 April 2021, pubaffairsbruxelles.eu

Commission européenne, Questions and Answers – Agreement on the EU Annual Budget 2025, 16 November 2024, ec.europa.eu

Commission européenne, Citizens, Equality, Rights and Values programme overview, commission.europa.eu

Marco Fisicaro, “Beyond the Rule of Law Conditionality: Exploiting the EU Spending Power to Foster the Union’s Values’", European Papers, volume 7, Number 2, 2022, page 712, europeanpapers.eu

Commission européenne, Citizens, Equality, Rights and Values Programme – Performance, commission.europa.eu

A l’heure de la rédaction de ce rapport, le portail de financement et d’appels d’offres de la Commission européenne répertoriait 1 459 projets financés par le CERV, tinyurl.com

Data from the European Financial Transparency System (FTS) relative to the 2021–2023 period, ec.europa.eu

European Commission, ANNEXES to the Commission Implementing Decision on the financing of the CERV Programme and the adoption of the work programme for 2023–2025, amending Commission Implementing Decision C(2022) 8588 final, 18 July 2024, commission.europa.eu

Excellent article dont le titre ne reflète malheureusement pas le contenu